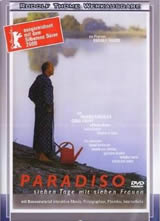

德国电影《天堂》讲作曲家Adam六十岁生日的聚会。在梅克伦堡农场的天地之间,他经营着自己天堂般的生活,与树交谈,汲水浇园。年轻的第七任妻子和一对小儿女的陪伴之下,他感到一生行将走向终点,希望写一部关于过去、现在和未来的交响乐。在这秋日渐近的季节,他决定同自己最亲爱的人一起庆祝生日,留作晚年的纪念。把自己前后最重要的七个女人召集到一起,也许并不是个好主意,可是在田野里、在湖水和芦苇荡中、在和煦的秋风中,也许一切恩怨都算不得什么。他曾经走过很多地方,遇到很多人,但没人比这七个女人对他来说更为重要。他曾和她们分享过爱、友谊和其他美好与艰辛。如今,他离她们近在咫尺又远在天涯,重逢仿佛是一次重演,怨恨化为和解,未来托与不可知。这是一部关于流逝和谅解的影片,一部相当自恋和妄想的影片,可是假如只是拿来感受,果真美到极至。生也有涯,当我们六十多岁的时候,也许只是碌碌之辈,在庞然大城中如蝼蚁般生活,既无闲暇,也无情绪去对自己的一生作平静的回顾。电影似乎是普通人生的安慰,无论对于谁,都是蛋糕中最好吃的一块,做蛋糕的麻烦和饭后恼人的收拾整理都被切除。可是,一生走过来,目光敏锐又怀有善意的人,总会有很多难以忘怀的人、事、物,假如真的把他们纠合到一起,真不知会是何种情形。因而,这部平和、单调的影片,在我看来却是一部充满幻想和不可能情形的故事,其不可能的程度,甚至要高于变种人和外星生物的故事。电影常常带人进入一种境况,并不讲为什么,却看人们如何表现和应对,如同《土拨鼠日》中的时间停止。可是生活何尝不是如此,假设我们生在宋代或者玛雅王国,又将如何是好?无论何时何地,总有那么多美好的事情做不到、不可能,电影把它们活生生的制造出来,也就成了真实。至少,我宁愿相信这样的故事,它们让人心安。

青年,中年,老年,在人欲和伦理的双重制约下,慢慢展开一段故事。身为普通人的我们可以算笔账,看看自己在这社会中的位置,把自己生活中的大事小情都写在纸上,把自己常去的地方、常坐的车、常想的事情列个表,常看的电影、常听的歌、常见的人归归类,我们会发现生活有多么无聊。所谓的艺术家们,尝试打破这种天经地义般的禁锢,试图不断过不一样的生活,却往往陷入矫情。人只有在所知更趋广博、所思更趋深厚的时候,才能部分的摆脱造物的安排,部分的享有自由。所谓的自由,其实就是选择的可能性。当我们的思维受限于一时一地,就难免做个时代的匹夫匹妇,一生戴着镣铐跳舞。只有当这种可能趋于无穷大,人才能真正的活得像个人样。如今,我们觉得自己是异于动物了,可是欲望和贪心还在燃烧着有限的精力,甚至成为社会前进的能量。我猜想,也许所有的精神病症,都是人在走向真正的人的路上的过渡性表现,而真正的进化,是以欲望的革除为终点。神的境界不是上天入地,而是不以物喜,不以己悲。为了达到那个境界,我们需要忍受欲望的煎熬,或者也中途享受着它。这里面似乎有辩证法,但以我辈的智力上不能洞悉,所以想不明白也还释然。唯一不能释怀的,就是同在这个地球上,为什么有那样的地方,人们可以生活的那么自在,有那么多的可能性,那么得体,而风景也有如天堂。无论是出于何种阶层,人们眼下都争着出国定居,目的固然各不相同,对美好的向往是一样的。我辈精力有限,财力空虚,能坐在家里上网看看电影读读书,沉溺在别人和自己绘制的美好世界里,就觉得生活已无奢求,或者后半生不存在亦无不可。奈何时光飞逝,每个人都要从青年走向老年,如同主人公亚当所说:“十四岁的时候我在书本上看到人生自四十岁始的话,感到非常不解;如今我六十岁了,再不那么想了。”在影片的末尾,画外音说: “买一座小房子、生一个儿子、种一棵树,亚当现在拥有一切”。人们在困局中一路走来,不管是脆弱的还是坚强的,不管是细腻的还是粗糙的,都不能不思考些问题,产生倦意,或者重新振作,得到很多,体会很多,但最后什么也不会带走。所以还是密斯说得对:“少就是多”。